スクラム(scrum)

軽度の反則や競技の中断があった後に

ボール獲得のための争奪でプレーを再開すること

各チーム8人ずつで行われる(計16人)

8人の選手は3列の隊列を組み、相手と組み合い、

ボールが2チームの間の隙間に投入され、

ボールのポゼッションが争われる

どちらのチームも、フッカーが足で

ボールを後ろに掻きこむことでボールを奪い合う

ボールを入れる側のチームが有利ではあるが、

相手を後ろに押していくことで、

投げ入れない側もボールを得ることができる

スクラムゾーン

スクラムが組める区域を「スクラムゾーン」という

• ゴールラインから5m内側のライン

• タッチラインから5m内側のライン

これらで囲われた区域が「スクラムゾーン」

スクラムゾーンの外で反則が行われた場合は、

スクラムゾーン内の最も反則位置に近い位置

などにおいてスクラムが行われる

スクラムが行われるケース

スクラムが行われるケースは、主に以下など

• ミスによる軽度な反則

• モールやラックなどの密集状態からボールが出ない場合

• 重度な反則の際にスクラムを選択

軽度な反則

• ノックオン(ボールを前に落とす)

• スローフォワード(ボールを前に投げる)

• やむなくオフサイドとなってしまった場合

など

反則をしていない側のチームに

投入権が与えられる

密集からボールが出ない場合

•「モール」状態からボールが出ない場合

•「ラック」状態からボールが出ない場合

各状態からこのままプレーを続けても

ボールが出てこない(アンプレアブル)という

レフェリーの判断で試合を止め、スクラムで再開

最後に前進したチームに投入権が与えられる

(どちらも前進していない場合は攻撃側チーム)

モール開始時にボールを保持していなかった

チームに投入権が与えられる

(判断不可の場合、停止前に前進していたチーム)

(どちらも前進していない場合は攻撃側チーム)

重度な反則

重度な反則が行われた場合に、

再開方法としてスクラムが選択できる

• ペナルティーキック(直接ゴールを狙う)

• マイボールスクラム

• その場で軽くキックしてリスタート

• タッチキックからのマイボールラインアウト

(タッチキック=タッチに直接蹴り出すキック)

これらから再開方法を選択

その他

• 防御側が自陣インゴールに持込みボールデッド

(ボール投入:攻撃側チーム)

• 正しくないキックオフで反則となり、

その再開方法としてスクラムを選択

(ボール投入:ボールを蹴らなった側チーム)

• ボールまたはボールキャリアーが

レフリーに触れ、どちらかのチームが利益を得た

(ボール投入:ボールを最後にプレーした側)

• 負傷による競技の停止

(ボール投入:ボールを最後に保持していた側)

• ラインアウトにおける正しくない投入

(ボール投入:反則をしていない側)

など

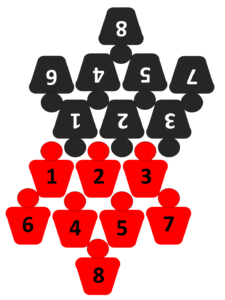

スクラムの組み方

スクラムは通常1チーム8人が参加し、

3列になって、腕を組み合って作られる

それぞれのチームの最前線も互いにバインド

基本的にフォワード(1番~8番)で組むが、

フォワードでないといけないということはない

(バックスの選手が参加することもある)

各列の名称、人員

【1列目】

フロントロー:3人

【2列目】

セカンドロー:2( or 4 )人

【3列目】

サードロー(バックロー):3( or 1 )人

20世紀末頃以降では3列目の2人が

それぞれ2列目の外側に位置し、

1人のみ最後方に位置する形が主流

(3ー4ー1システムと呼ばれる形)

直接、相手フォワードと組み合う最前線で、

プロップ2人とそれを間でつなぐフッカー1人

の計3人で構成される

・フッカー[2]

・左プロップ[1] 、右プロップ[3]

フロントローが3人というのは、

ルール上決められている

フロントローをすぐ後ろでサポートする

ロック2人で構成

2人のセカンドローは互いにバインドし、

フロントロー3人の間に交互に頭を入れる

現代主流のスクラムでは、

さらにフランカーもロックの隣にバインドし、

ロック2人、フランカー2人の計4人で構成

2人構成の場合

・左ロック[4]、右ロック[5]

4人構成の場合

・左ロック[4]、右ロック[5]

・左フランカー[6]、右フランカー[7]

最後列からスクラムを押す3人で構成

フランカー2人とナンバーエイト1人

ナンバーエイトが中心に位置して

セカンドローの間に頭を入れ、

フランカー2人がその左右にてバインドする

フランカー2人がセカンドロー参加の場合は、

サードローはナンバーエイト1人となる

3人構成の場合

・NO8 [8]

・左フランカー[6]、右フランカー[7]

1人構成の場合

・NO8 [8]

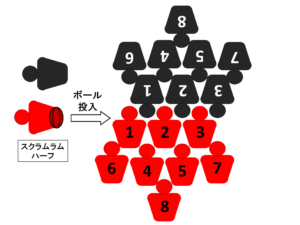

スクラムの進め方

スクラムを作るために両チーム(8人の集団)は、

互いの腕の長さの範囲内に接近する

以下レフリーの合図で進められる

①『クラウチ』

互いにスクラムを組む姿勢を取る

②『バインド』

1番、3番が相手の肩~腰を掴む

③『セット』

コールがかかると同時に組み合う

この状態でボール投入し押し合いスタート

④『ボール投入』

マイボール側のスクラムハーフが投入

⑤『後方にフック』

足でボールを後方へコントロール

⑥『ボール拾い上げ』

拾い上げた時点からインプレー

レフリーの合図

レフェリーが「クラウチ」とコールすると、

向かい合ったフロントローは身をかがめる

(両チーム、しゃがんだ体勢になる)

レフェリーが「バインド」とコールすると、

両チームの左右プロップ同士が掴み合う

基本、1番は左手を相手の脇の下から交差、

3番は右手を相手の上から交差するようにし、

相手の脇の下や背中の部分をつかむ

2019年より、

フロントローは「セット」のコール前に

頭を相手の首や肩に触れてはいけないと規定

(これまでは触れた状態から組み合っていた)

レフェリーが「セット」とコールすると、

フロントロー同士が組み合い、スクラム形成

双方のフロントローは、

ぶつからないように頭を交互に入れ込み、

衝突しながらしっかり組み合う

ボール投入~インプレー

マイボール側のスクラムハーフが、

両チームのフロントローの間にボール投入

(ボールは真っすぐ転がして投入)

ボールが投入されるとスクラム開始

(両チーム、この時点から押してよい)

相手を後方に押しやることでボール確保を狙う

ボールが投入されると、

各チームのフッカー(時にはプロップ)は、

ボールを足で掻きこんでボール確保を目指す

足で掻き込まれたボールは

ロックやナンバーエイトへと送られ、

さらにスクラム後方へと移動させていく

スクラム後方へ移動されたボールを、

ナンバー8やスクラムハーフが拾い上げる

ここからボールはインプレーとなり、

ボール保持者は次のプレーを行う

(ラン、パス、キックなど)

スクラムはマイボール側が有利

スクラムは、

投入したボールを取り合う行為だが、

以下の理由より、マイボール側が有利となる

• 自陣寄りにボールを投入できる

• スクラムの性質上、マイボール側が先に触れやすい

ただし、スクラムで押し負けると、

投入したボールが相手側にいってしまい、

ボールを奪われることもある

ボールは真っ直ぐに投入するルールがあるが、

投入の際、肩幅分だけ自陣側に立てるので、

自陣寄りにボールを投入することが可能

スクラムを組む際、相手選手の頭の左側に、

頭を入れることが義務付けられている

ボールはスクラムハーフが

どちら側から投入するか選択できる

そこで、左側から投入することで、

先にボールに触れやすいようになっている

スクラムでの主な反則

レフリーのコールに合わせてスクラムを

組まなかった(組めなかった)場合

再開方法

相手ボールの「フリーキック」

スクラムの開始条件を満たしていれば

直ちにボールを投入しなければならないが、

タイミングがあったのに投入しなかった

再開方法

相手ボールの「フリーキック」

故意にスクラムを崩した

再開方法

相手ボールの「ペナルティ」

スクラムが押し合っている状態から

90度回ってしまった

再開方法

相手ボールの「ペナルティ」

故意に膝をついた

再開方法

相手ボールの「ペナルティ」

スクラムが開始してから終了するまで、

継続してバインドしていなければならないが、

ボールが出る前にバインドを外してしまった

再開方法

相手ボールの「ペナルティ」

スクラムへボールを投入する際、

真っすぐに入れることができなかった

再開方法

相手ボールの「フリーキック」

スクラムへボールが投入される前に、

フッキング(足でかく)動作をする

再開方法

相手ボールの「フリーキック」

スクラムの中にあるボールを手で拾い上げる

再開方法

相手ボールの「ペナルティ」

安全性

スクラム崩壊あるいは不適切なエンゲージは、

怪我の恐れがあり、特に危険とされる局面

(首の骨が折れる危険もある)

このような理由から、

確かな知識を持ち鍛えられた選手のみが

フロントローでプレーできる

フッカーは特に専門性が高いため、

怪我や一時退場などでプレー不可の場合、

スクラム時に控えフッカーの投入が認められる

(一時的な他選手との交代)

怪我や一時退場などにより、控えを含め

フロントローのスペシャリストが不在の場合、

「アンコンテステッド・スクラム」を行う

「争われないスクラム」を意味する

エンゲージするが互いに押すことはせず、

ボール投入側がボールを得るスクラム

プッシュオーバートライ

スクラムのままゴールラインを超えて、

トライを決める方法

プッシュオーバートライをするためには、

スクラムが崩壊することなく、

少なくとも5m以上進まなければならない

スクラムはゴールラインとタッチラインから

最低5メートル離れて開始される

(スクラムゾーン内)

ボールがゴールライン上に乗った、

またはゴールラインを越えた瞬間に

スクラムは終了となる

その瞬間からどの選手でもボールを

グラウンディングすることができ、

グラウンディングすることでトライ成立

スクラムの語源

スクラム(英:scrum)は、

スクラメージ(英:scrummage)の短縮

スクリメージ(scrimmage)が変化したもので、

scrimmageは、skirmish(小競り合い)に由来

あるいは音変化したものとされる

スクラメージは「スクラム」に短縮されるまで

ラグビーのルールで使用されていた

近年の主なスクラムルール変更

スクラム最後部の足がオフサイドライン

(以前はボールの位置によって決定)

ナンバーエイトもボールをスクラムから

引き離すことができるようになった

(以前はスクラムハーフのみ)

スクラムのエンゲージを制御する試みとして、

スクラムの組み方が4段階へと規則が改正

①クラウチ ②タッチ ③ポーズ ④エンゲージ

フロントロー間の距離を修正し、

エンゲージからの衝撃の力を弱めることで、

選手の首の怪我を低減させる

スクラムの際のコールが変更

•「タッチ」➝「バインド」に変更

•「エンゲージ」➝「セット」に変更

•「ポーズ」➝廃止

①クラウチ ②バインド ③セット

この変更によりプロップは、

押すのを許可される前に

バインドしなければならなくなった

これによりエンゲージの際の衝撃が弱くなる

フロントローは「セット」のコール前に

頭を相手の首や肩に触れてはいけないと規定

(以前は触れた状態から組み合っていた)