カラーテレビ(ディスプレイ)の仕組み

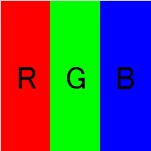

カラーテレビ(ディスプレイ)の画面は、

基本的に「赤(R)」「緑(G)」「青(B)」の

光の三原色と言われる3色で構成されている

(例外として4色を使ったものなどもある)

光の三原色の1セット

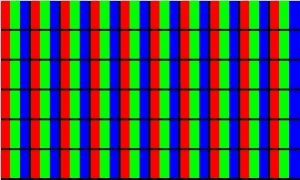

隣り合わせの3色(各三原色)の媒体に

それぞれ任意の明るさの光を当てる

(もしくは媒体自体を任意の明るさに光らせる)

隣接した光は遠目から見ると、

混ぜ合わさった状態で見えるようになる

この視覚効果を利用することで、

再現したい色を作り出す

「赤(R)」「緑(G)」「青(B)」の3色は

光の三原色といわれ、この3色の

明るさの組み合わせで様々な色が表現できる

三原色セットを複数並べたもの

(=ディスプレイ)

三原色の3色を1組とした粒(ドット)を

何十万、何百万…と配置することにより、

画像が再現される

その画像の積み重ねが映像、動画になる

(パラパラ漫画のようなイメージ)

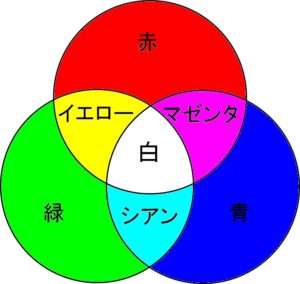

光の三原色による色の組み合わせ

主な組み合わせとしては、

3色それぞれを256種類の明るさの違いで分類し、

それを組み合わせるというものがある

「0(暗)⇔ 255(明)の256種類」

その組み合わせによって再現できる色の数は、

16,777,216色

「256×256×256=16,777,216(色)」

2進数(「0」と「1」のみを用いた表現)において

8桁(8ビット)で表現できる組み合わせが256種類

「00000000」= 0 「00000001」= 1 「00000010」= 2 「00000011」= 3 ・ ・ ・ ・ 「11111110」= 254 「11111111」= 255

3色全て最大の明るさで組み合わせれば「白」

• 赤(255)+緑(255)+青(255) ⇒「白」

3色全てに光を当てなければ「黒」

• 赤(0)+緑(0)+青(0) ⇒「黒」

その他、

• 赤(255)+緑(255)+青(0)⇒「イエロー」

• 赤(0)+緑(255)+青(255)⇒「シアン」

• 赤(255)+緑(0)+青(255)⇒「マゼンタ」

など

画素数

その画像を構成している画素(ピクセル)が

どれだけ用いられているかを表す数値

多いほど細かく色を表現することができ、

より鮮明な画像となる

少なければより粗い画像となる

光の三原色1セットを

「1画素」「1ピクセル」などとし、

その数により画像の鮮明さを表したりする

TVディスプレイなどにおいて、

HDや4Kといった表現が用いられるが、

それらの画素数は以下などの通り

ちなみにデジタルテレビ放送の標準比率は

「16:9」であり、以下の長辺×短辺ピクセルは、

その比率に準じた数値

4K

「3840×2160ピクセル(829万4400画素)」

4Kは「4000」という意味で、

長辺方向の画素が約4000あることに由来

短辺方向の画素数から「2160p」と

表現されることもある

フルHD(フルハイビジョン)

「1920×1080ピクセル(207万3600画素)」

“フル”が付くのは、

通常のデジタルテレビ放送において

規格上の最大解像度であることに由来

短辺方向の画素数から「1080p」と

表現されることもある

HD(ハイビジョン)

「1280×720ピクセル(92万1600画素)」

デジタルテレビ放送において

もともと主流である画素数

短辺方向の画素数から「720p」と

表現されることもある

コメント