十二支

十二支(じゅうにし)とは、

「子」「丑」「寅」「卯」「辰」「巳」

「午」「羊」「申」「酉」「戌」「亥」

の12種のこと

これを用いて方角、月日、時間などを表していた

十二支のことを「えと」と呼んだりするが、

「えと」とは本来、十干(じっかん)と十二支の組み合わせ

「十干十二支」を表す「干支(かんし、えと) 」のこと

十二支の動物と読み

| 十二支 | 漢字の読み | 動物 |

|---|---|---|

| 子 | し | 鼠:ねずみ(ね) |

| 丑 | ちゅう | 牛:うし |

| 寅 | いん | 虎:とら |

| 卯 | ぼう | 兎:うさぎ(う) |

| 辰 | しん | 龍:りゅう(たつ) |

| 巳 | し | 蛇:へび(み) |

| 午 | ご | 馬:うま |

| 未 | び | 羊:ひつじ |

| 申 | しん | 猿:さる |

| 酉 | ゆう | 鳥:とり |

| 戌 | じゅつ | 犬:いぬ |

| 亥 | がい | 猪:いのしし(い) |

十二支の漢字と動物の漢字が異なっているのは、

もともと十二支として使われていた漢字に、

それぞれ動物を割り当てたためとされる

そのため、十二支で用いられている漢字と

それぞれの動物には本来、関連はない

動物が割り当てられた理由

当時、全員が読み書きができたわけではないため、

動物を割り当てることでわかりやすくし、

十二支を広く浸透させるためであると推測される

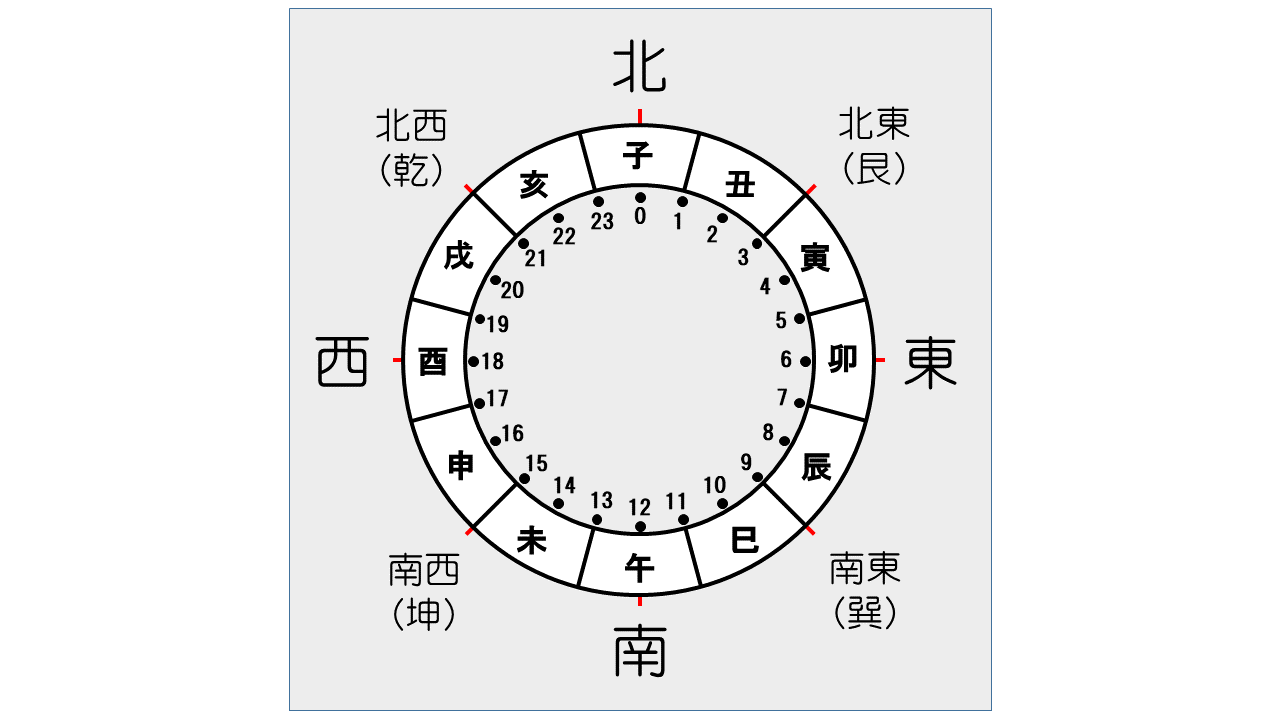

十二支で表す時刻・方角

| 十二支 | 時刻 | 方角 |

|---|---|---|

| 子(ね) | 23~1時 | 北 |

| 丑(うし) | 1~3時 | 北東(北より) |

| 寅(とら) | 3~5時 | 北東(東より) |

| 卯(う) | 5~7時 | 東 |

| 辰(たつ) | 7~9時 | 南東(東より) |

| 巳(み) | 9~11時 | 南東(南より) |

| 午(うま) | 11~13時 | 南 |

| 未(ひつじ) | 13~15時 | 南西(南より) |

| 申(さる) | 15~17時 | 南西(西より) |

| 酉(とり) | 17~19時 | 西 |

| 戌(いぬ) | 19~21時 | 北西(西より) |

| 亥(い) | 21~23時 | 北西(北より) |

十二支を用いた時間用語

12時ちょうど➝「正午」

12時以前➝「午前」

12時以後➝「午後」

十二支を用いた方角用語

北東➝「うしとら(艮) 」

(「牛(うし) 」と「寅(とら) 」の間)

南東➝「たつみ(巽) 」

(「辰(たつ) 」と「巳(み) 」の間)

南西➝「ひつじさる(坤) 」

(「未(ひつじ) 」と「申(さる) 」の間)

北西➝「いぬい(乾) 」

(「戌(いぬ) 」と「亥(い) 」の間)

十二支の歴史

古代中国において用いられていたものが

日本に伝来したとされる

中国においては殷時代には

すでに使用していたとされる

(殷時代=日本では縄文時代頃)

コメント